今回は友人や知人、また知らない方の猫ちゃんでお外で飼われている成猫・子猫ちゃんをもらう際に知っておいていただきたい注意点を3つ紹介します。

私自身、何回も猫ちゃんを飼った経験があります。18年間一緒に過ごしたシルバー君が最長でした。現在も猫ちゃん4匹と暮らしています。そのうち2匹は外飼いの知人からもらった猫ちゃんです。

室内よりも外飼いの猫ちゃんは野性味があり、注意する点は多いです。

その注意点をわかって触れ合い、対処することができれば元から室内猫ちゃんと同じように生活することができるようになります。

自身の経験を参考にしつつ、早速紹介していきましょう。

もらう猫ちゃんの性格を知っておく

猫も人間と同じで「活発」「臆病」「おとなしい」など様々な性格がありますが、人と違って言葉は喋れませんので態度と鳴き声の変化から読み取る必要があります。

外で飼われている猫でも飼い主は少なからず様子を見ていると思いますので、ある程度性格はわかるはずです。

もらう前にあらかじめ、大まかな性格を聞いておきましょう。

例えば、外で飛び回っていてよく鳴くなら活発、少しの物音でもびっくりしているようなら臆病、あまり動かないようならおとなしい性格等の推測はつきます。

あまり動かない場合は病気と闘っている状態の可能性もありますので注意が必要です。

なぜ性格を知っておく必要があるのは、家の中での生活のさせ方に影響してきます。

活発なら元気いっぱい遊べる広い空間がある程度あったほうがストレスは溜まりにくくなります。

猫の運動は上下運動が適していますから、猫ちゃんをお迎えする前に高めのキャットタワーを用意することができます。

臆病ならできるだけ隅っこに安心できる空間を作ってあげることが大切です。近くで物音をできるだけ立てないことも重要です。

対策しなければ懐きにくくもなってしまいますので注意が必要です。

あまり動かない猫ちゃんの場合は、まず病気にかかってないか疑いましょう。

動物病院に行って異常がなければそういう性格ということになります(病気を見つけられないこともあります)。

猫ちゃんの性格を知れば愛着も湧いてより一層可愛いがることができますよ。

できれば、もらう猫ちゃんの誕生日も聞いておきましょう。

毎年誕生日パーティができて、猫ちゃんへの愛が深まりますよ。

先住猫ちゃんとはしばらく接触させない

先住猫ちゃんがいない場合は、この項目は飛ばして頂いて構いません。

接触を控える理由は、先住猫ちゃんへの感染リスク低減が目的です。

外飼いの子猫ちゃんは、家猫と比べて多くの病原体を身体の中または皮膚上、体毛に持っている可能性が高いです。

家にお迎えしてからすぐに接触させると、子猫ちゃんから先住猫ちゃんに病原体が十中八九感染します。

そうならないためには接触させないことですが、具体的な感染対策を紹介しておきます。

これはヒト対ヒトにも応用できる感染対策ですので、是非実践してください。

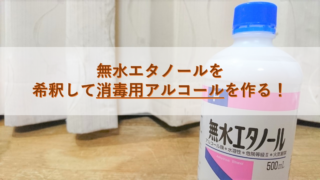

具体的に何をするかというと【空間的隔離】と【アルコール消毒】です。

空間的隔離

空間的隔離といっても、そんな厳重な隔離措置は必要ありません。

もらった猫ちゃんと先住猫が飛び超えられないような衝立で、もらった猫ちゃんを囲めばよいだけです。

衝立は向こうが見えるようなものではなく、しっかり見えないものが良いです。例えば、ベニヤ板やプラスチック段ボール(プラダン)、自作の段ボール柵などで構いません。

見えないものが良い理由は空気を伝わって病原体が流れていくことを防ぐためです。また外飼い猫ちゃんは猫風邪を発症していることが多く、飛沫が飛ぶことも考えられるためです。

さらに、先住猫ちゃんも向こう側が見えず、飛び越えられる自身がなければ越えてきません。

自分が行き来できなけれ意味がないので、そこは工夫して作成してください。

広い家であれば、一室をもらった猫のために使うこともできますがそんな家はほとんどありません。

部屋の一部分にこのような衝立を作成してしばらく接触させないのが現実的です。

アルコール消毒

このアルコール消毒は衝立から自分が「出る時」「入る時」「おしっこやうんちの処理後」にすることで、もらった猫ちゃんからの病原体を先住猫ちゃんに移さないために行う消毒です。

おしっこやうんびにの処理時には、加えビニールやゴム手袋などの手袋を着用しましょう。

衝立内に入ったら必ずといって良いほど猫ちゃんには触りますし、猫ちゃんのおしっこやうんちには病原体が排出されていますので注意が必要です。

空間的隔離とアルコール消毒をするだけで、先住猫ちゃんへの感染リスクはかなり下げることができます。

【まとめ】先住猫ちゃんとはしばらく接触させない

先住猫ちゃんと早く仲良くなってほしい、触れ合ってる姿が見たいと思う飼い主は多いでしょう。

そこはしばらく我慢していただいて、ノミ・ダニ・寄生虫など治療が終わって、ワクチン接種が終了してから触れ合わせたほうが無難でしょう。

ヒトに移るリスクのある感染症

猫ちゃんが病気になったらどうしようという気持ちはあると思います。

ですが、長年猫を飼っておられる飼い主さんも猫ちゃんから人に移る感染症があることまで考えている方は少ないでしょう。

私は臨床検査技師ですので、人に影響を及ぼす感染症を勉強する必要があり知っています。

猫などの動物からヒトに移る感染症のことを人畜共通感染症といいます。

多くの方は知らないと思いますので軽く紹介しておこうと思います。感染症の詳細は完成でき次第、別記事で紹介していきます。

猫ちゃんの皮膚、円形に剥げてない?

猫ちゃんの耳の付け根や脇、足の付け根付近など複数個所で円形や剥げているのを見つけることがあるかもしれません。

そしたらそれは、皮膚糸状菌という真菌(カビ)の仕業かもしれません。

皮膚糸状菌は円形に増殖し、それに伴い皮膚が剥げていくのが特徴なのです。

ヒトにも移り、同じようにヒトの皮膚も円形に剥がれていきます。剥がれていくというより皮が剥けるといったほうが伝わりやすいかもしれません。

抗真菌薬を塗らなければ、円はどんどん大きくなっていきますのでお迎えした初日に手袋をして猫ちゃんの皮膚を観察してみましょう。

猫ちゃんの吐いた物からミミズみたいなものが…

外飼いだった猫ちゃんは多くの寄生虫を持っている可能性があります。

もちろん家猫でも無症状なだけで寄生虫を身体の中に飼っている可能性はありますが、ひとまず置いておきます。

ノミなどの数ある寄生虫の中でもノミの次の次くらいに飼い主が気づきやすい寄生虫が一つあります。

それは【猫回虫(ネコカイチュウ)】です。

ミミズのように細長い(ミミズより細いです)寄生虫が吐いた物の中にいて、ミミズのようい動いているのです。

なぜ、気づきやすいのかというと、吐いた時に口から出てくる寄生虫はこの猫回虫しかいないのです。その他の寄生虫は吐いたりしても口からは出てきません。

口から出てきた時はすでに多く感染している状態ですので、すぐに動物病院へ行き駆虫剤を処方してもらいましょう。

抵抗があると思いますが、できれば回虫が映った吐いた物の写真を持っていきましょう。先生の診断の役に立ちます。

もちろん人にも感染します。

猫回虫の卵(虫卵:チュウラン)は糞便からたくさん出ますので、それを素手で処理してうっかり人間の手や腕に付着して、洗わずに色々触って最終的にヒトの口から侵入した際は感染してしまいますよ。

免疫が低下している人は「強く噛まれて血が出るやひっかかれる」には気を付けて

免疫が低下している人と言って高齢者を思い浮かべるかもしれませんが、それだけではありません。

仕事が激務でも体調が悪くても熱が出てても免疫力は低下します。

そのような状態の時に、猫から引っかかれてしまうと大変なことになる場合があります(頻度としては少ないと思います)。

免疫が低下しているときは細菌などの外部の侵入者からの抵抗力は低下しますね。

実は、猫の牙にはカプノサイトファーガ菌が常に住んでいます(ヒトにおける大腸菌のようなものです)。

免疫力が低下している状態で強く噛まれたら血が出ますね。

そうするとカプノサイトファーガ菌が人間の体内に入り、血液の中で増殖しまくります。人間の免疫が対抗できず重症感染症に陥り、敗血症を引き起こすということです。

死亡事例もありますので気を付けなければいけません。

また、猫は爪も舐めるので、唾液を経由して爪にカプノサイトファーガ菌が一時的に移動することもありますので、同様に強く引っかかれるのには気を付けたほうが良いでしょう。

思いっきり引っかかれるようなことを猫ちゃんにしなければ良いのです。

感染症のリスクまとめ

ここで挙げた感染症は猫における感染症のほんの一部に過ぎません。

皮膚糸状菌、猫回虫、カプノサイトファーガ菌は是非覚えておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

外飼いの猫ちゃんを迎え入れる際の参考になれば良いです。

フロントラインプラス ノミやマダニの駆除に対象商品は全国配送無料 ![]()

野良猫を飼う際にも有効ですので、是非参考にしてみて下さい。

意見や感想などはお問い合わせやコメント欄からどうぞ。

それでは。